Freitag, 31. Dezember 2010

Vorsätze 2011

Geordnet nach aufsteigender Unwahrscheinlichkeit:

1.) Mehr Tee trinken

2.) Mehr Jazz hören

3.) Wenigstens einmal in den Zoo gehen

4.) Eine Reise tun

5.) Promovieren

6.) Klarträumen lernen

1.) Mehr Tee trinken

2.) Mehr Jazz hören

3.) Wenigstens einmal in den Zoo gehen

4.) Eine Reise tun

5.) Promovieren

6.) Klarträumen lernen

Mittwoch, 3. Februar 2010

Eine der Marx-Engelschen Grundthesen war ja, dass im Zuge der Industrialisierung eine Entfremdung des Arbeiters von seiner Arbeit stattfinde. Vor allem die Arbeitsteilung sei es, die den Arbeiter an der Sinnhaftigkeit seines Tuns und damit an der Sinnhaftigkeit seiner Existenz zweifeln lasse.

Mir scheint, dass Marx-Engels ihre Behauptung zumindest abgewandelt hätten, wenn sie damals schon vom Postindustrialismus gehört hätten. Jener zeichnet sich ja bekanntlich dadurch aus, dass ehemaliges Industriegelände umfunktioniert wird, häufig zur Beherbergung von Kultureinrichtungen. Und Kultureinrichtungen sind es ja bekanntlich auch, die den sinnlosesten und -entleertesten Berufszweig aller Zeiten hervorgebracht haben: den des Museumswärters.

Solche und ähnliche Gedanken machte ich mir, als ich eben eine Photographieausstellung in einem alten Hafengebäude in Mainz anschaute und dabei - als einziger Besucher - meinen persönlichen Museumswärter hatte, der mich stets im Blick behielt, um die große Gefahr abzuwenden, dass ich einen der Abzüge mopsen könnte.

Mir scheint, dass Marx-Engels ihre Behauptung zumindest abgewandelt hätten, wenn sie damals schon vom Postindustrialismus gehört hätten. Jener zeichnet sich ja bekanntlich dadurch aus, dass ehemaliges Industriegelände umfunktioniert wird, häufig zur Beherbergung von Kultureinrichtungen. Und Kultureinrichtungen sind es ja bekanntlich auch, die den sinnlosesten und -entleertesten Berufszweig aller Zeiten hervorgebracht haben: den des Museumswärters.

Solche und ähnliche Gedanken machte ich mir, als ich eben eine Photographieausstellung in einem alten Hafengebäude in Mainz anschaute und dabei - als einziger Besucher - meinen persönlichen Museumswärter hatte, der mich stets im Blick behielt, um die große Gefahr abzuwenden, dass ich einen der Abzüge mopsen könnte.

Dienstag, 2. Februar 2010

Musik, die ich mit großen Momenten verbinde

The Libertines - What Katie Did (kein konkretes Ereignis, bzw: Dieses Lied macht jeden Moment großartig)

Clap Your Hands Say Yeah - The Skin of My Yellow Country Teeth (Beginn des Frühlings 2006)

Blur - Song 2 (Ergebnisse der schriftlichen Prüfung des ersten Examens)

Balkan Beat Box - Bulgarian Chicks (Schlimmster Liebeskummer ever (nein, nicht wegen einer Bulgarin))

The Rolling Stones - You Can't Always Get What You Want (Mündliche Prüfung, erstes Examen)

Clap Your Hands Say Yeah - The Skin of My Yellow Country Teeth (Beginn des Frühlings 2006)

Blur - Song 2 (Ergebnisse der schriftlichen Prüfung des ersten Examens)

Balkan Beat Box - Bulgarian Chicks (Schlimmster Liebeskummer ever (nein, nicht wegen einer Bulgarin))

The Rolling Stones - You Can't Always Get What You Want (Mündliche Prüfung, erstes Examen)

Montag, 3. November 2008

Bierkrug Obama - Der Dr. Bierkrug Wahltipp

Wer es noch nicht mitgekriegt hat: Morgen wird in den USA gewählt. Echt jetzt. Für alle die sich ärgern, dass es morgen also keine Ypsilanti-Nichtwahl zu sehen gibt, das wäre das Alternativprogramm. Har har.

Aber im Ernste: Natürlich verlangt so ein epochales Ereignis nach einer umfassenden Betippung. Und natürlich verlangt eine umfassende Betippung auch nach einigen Vorüberlegungen. Wer sich für diese nicht interessiert, kann gleich nach unten scrollen, zu den Ergebnissen:

Tipperwägungen: Die folgenden Tipps basieren natürlich zu einem Großteil auf Umfragen der letzten Wochen. Glücklicherweise verbleibt mir noch eine gewisse eigene Rateleistung, zum einen, weil sich die Umfragen gerne gegenseitig widersprechen, zum anderen, weil die Wahl 2008 einige Unsicherheiten bietet, die unabhängig von den Umfragen auf das Tippergebnis durchschlagen. Dies wären:

Der sog. Bradley Effect wird diskutiert als ein möglicher Grund, aus dem Obamas Stimmanteil deutlich hinter den Umfragen zurückbleiben könnte. Dahinter verbirgt sich die zuletzt in den 80er- und frühen 90er-Jahren gemachte Beobachtung, dass die tatsächliche Unterstützung eines schwarzen Kandidaten deutlich hinter den Umfragen zurückbleibt. Hintergrund des ganzen soll verschämter Rassismus sein – will heißen: Weiße Wähler belügen die Umfrageinstitute, weil sie die politisch korrekte Antwort geben wollen.

Ich persönlich glaube daran nicht und habe jede Art von Bradley Effect aus meinen Überlegungen herausgehalten. Die Gründe: Der Bradley Effect wurde nie empirisch nachgewiesen. Außerdem ist mit Lügen nicht zu rechnen, weil die meisten Umfragen heute von Computern durchgeführt werden und es außerdem genug rationale Gründe gibt, für McCain zu sein, ohne dass man gleich als Rassist gelten muss. Einen Bradley Effect werden wir deshalb – wie übrigens schon in den Primaries zwischen Hillary und Obama – nicht beobachten.

Eher für Obama spräche die Existenz eines sog. Cellphone Effects. In den USA gibt es mittlerweile einen beträchtlichen Anteil von Haushalten, die ganz ohne Festnetzanschluss, sondern nur mit Handys ausgestattet sind. Von den meisten Umfrageinstituten werden die cellphone only households nicht angerufen, was zu Verzerrungen führen kann. Da die cellphone only voters meist noch jung sind und die Jüngeren Obama bevorzugen, könnten hier noch ein paar versteckte Prozent für Obama liegen. Die Umfrageinstitute versuchen zwar durch veränderte Berechnungsmethoden diesen Nachteil auszugleichen, aber so ganz scheint es ihnen nicht zu gelingen. Denn die wenigen Institute, die auch cellphone only voters anrufen, zeigen durchgängig ca. drei Prozent mehr an Vorsprung für Obama. Ich glaube zwar nicht, dass der Effekt so groß ist, aber ein, zwei Prozent sollten es sein.

Zuletzt die Wählermobilisierung, im amerikanischen auch Get out the vote efforts (GOTV) genannt. Obama hat hier in den letzten Monaten neue Maßstäbe in Aufwand, Organisation und Kreativität gesetzt. Die Zahl der Freiwilligen, die durch Haustürgespräche und Telefonanrufe Wähler zu überzeugen versuchen, ist schon fast absurd hoch und stellt die Bemühungen McCains locker in den Schatten. Obamas GOTV wird daher extrem erfolgreich sein. Trotzdem wird es nach der Wahl so scheinen, als ob McCains GOTV deutlich mehr gebracht hätte als Obamas, denn McCain wird seine Umfragewerten eher übertreffen als Obama. Das wird jedoch nicht am GOTV selbst liegen, sondern daran, dass McCain deutlich mehr unzufriedene und unmotivierte republikanische Wähler zu überzeugen übrig hat, als Obama noch an Unterstützung von Demokraten gewinnen kann.

Im Grund ist es ein lange bekanntes Spiel. Die Anhänger der Partei, die an der Macht ist, sagen lange, diesmal würden sie nicht wählen gehen. Am Ende gehen sie dann doch. Das wird auch diesmal der Fall sein, und hier sitzen noch zwei bis drei versteckte Prozentpunkte für McCain. Trotz des wahnsinnigen GOTV Obamas.

So, genug geschwafelt, was heißt das nun im Einzelnen:

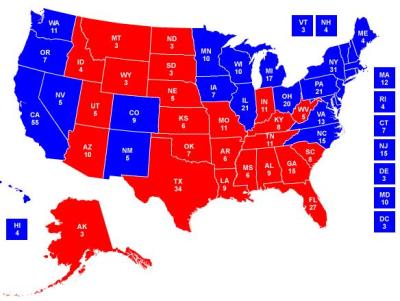

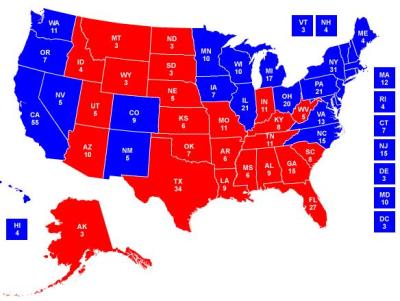

Macht in der Summe einen 326-zu-212-Sieg für Obama.

Die langweiligen McCain-Staaten: Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Wyoming.

Die langweiligen Obama-Staaten: California, Connecticut, D.C., Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin.

Und die spannenderen Staaten:

Arizona: John McCains Heimatstaat hat in den letzten Umfragen einige Verwunderung hervorgerufen. Nur knapp sollte die Führung des Senators sein, der den Staat seit 26 Jahren vertritt. Zuviel sollte man darauf aber wohl nicht geben. McCain gewinnt Arizona.

Colorado ist einer der verlässlich republikanischen Staaten, die Obama früh attackierte. Demographische Verschiebungen, der Parteitag in Denver und exzessives early voting sprechen für den Senator aus Illinois. McCain hat das auch erkannt und Colorado heimlich, still und leise aufgegeben. Sieg für Obama.

Florida: Der Sunshine State ist traditionell knapp, aber entscheidet sich letztlich doch meist für den Republikaner (Ausnahme: Bill Clinton, 1996). Dieses Jahr müsste das eigentlich um so mehr gelten: Florida hat viele ältere Wähler, die eher zu McCain halten und denen wohl auch leichter Angst vor Obama eingeredet werden kann. Trotzdem sieht keine der jüngsten Umfragen McCain vorne, weil Obama hohen Werbe- und GOTV-Aufwand betreibt. Schwere Entscheidung also. Tipp: Sehr knapper Sieg für McCain.

Georgia: Mit Georgia wären wir beim ersten der überraschend knappen Südstaaten, in denen hohe Wahlbeteiligung unter der schwarzen Bevölkerung Obamas Chancen erhöht. Am Samstag soll die Anstehzeit vor einem Early-vote-Wahllokal in den schwarzen Vierteln bis zu zehn Stunden betragen haben. Trotzdem ist Georgia von den drei umkämpften Südstaaten (Virginia und North Carolina sind die anderen beiden) immer noch der konservativste. Daher: Sehr knapper Sieg für McCain.

Indiana: Für sein Engagement in Indiana wurde Obama früh belächelt. McCain hat Obamas Herausforderung im Hoosier State lange Zeit ignoriert und darauf gesetzt, dass Indiana konservativ genug ist, um ohne Wahlkampfengagement den Republikanern treu zu bleiben. Erst in den letzten Tagen hat er Gegenmaßnamen ergriffen. Ganz knapp wird es daher am Ende für McCain reichen.

Iowa: Der Staat, in dem Obamas Aufstieg begann, wird auch am 4. November für ihn stimmen. McCain wollte dies bis zuletzt nicht einsehen und kam immer wieder für Wahlkampfauftritte vorbei. Doch ein Umfragevorsprung von zehn bis 15 Prozent und – viel wichtiger – der Umstand, dass McCain in keiner Umfrage im ganzen Jahr geführt hat, sprechen für sich. Klarer Sieg für Obama.

Minnesota: McCain hat lange um die Gunst Minnesotas gebuhlt. Ein knapper Vorsprung Kerrys im Jahr 2004 und der republikanische Parteitag in St. Paul deuteten auch lange Zeit darauf hin, dass Minnesota eine der seltenen Gelegenheit sein könnte, um von Seiten McCains in die Offensive zu gehen. Seit zwei Monaten war Minnesota aber in keiner Umfrage even remotely close. Obama wird mit mindestens zehn Prozent Vorsprung gewinnen. (Ausnahme, jüngst: Survey USA sagt ein 49 zu 46 voraus. Bleibe trotzdem bei meinem Tipp.)

Missouri: Missouri, der alte bellwether state. Die letzten hundert Jahre nur einmal für den Verlierer gestimmt (Adlai Stevenson, 1956). 2008 wird das zweite Mal. Der Staat ist mittlerweile wesentlich konservativer als der Landesdurchschnitt, weshalb McCain einen knappen Sieg davontragen wird.

Montana: Montana? Obama? Der Staat, den Bush mit ca. 20 % Vorsprung gewann? Klingt unwahrscheinlich. Andererseits: Bill Clinton siegte 1992 in Montana. Der Gouverneur und beide Senatoren sind Demokraten. Jüngste Umfragen zeigen ein knappes Rennen. Und dennoch, diese Überraschung wird Obama nicht gelingen. Anders als in Indiana hatte Obama sich zwischenzeitlich aus Montana zurückgezogen und nie ein großes ground game aufgebaut. Daher: Bierkrug calls Montana for John McCain.

Nebraska ist ein Staat, der in dieser Liste gar nicht stehen sollte. Insgesamt wird McCain hier deutlich gewinnen. Allerdings gibt es eine Besonderheit in der Verteilung der fünf nebraskaischen EVs. Denn drei davon gehen an den jeweiligen Sieger in einem der drei Wahlbezirke für das Repräsentantenhaus. Klingt komisch, aber hier könnte eine einzelne EV für Obama versteckt sein. In Nebraskas 2nd district hat er früh Aufwand betrieben und McCain sah sich sogar genötigt, Sarah Palin zur Unterstützung vorbeizuschicken. Aber trotzdem, ich glaube nicht dran. Volle fünf EVs für McCain.

Nevada: Zweimal knapp für Bush votiert, 2000 sogar wahlentscheidend. 2008 wird es anders: Obama gewinnt, ohne dass es darauf noch ankäme. Interessant an Nevada ist vor allem die Umfrageentwicklung: Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, als andere Staaten schon längst an Obama gefallen waren, hielt Nevada McCain die Treue. Erst in den letzten Wochen fand ein deutlicher Umschwung zu Obama statt. Und dieser wird sich auch im Falle eines späten McCain-Aufbäumens nicht mehr umkehren.

New Hampshire: Der Granite State war lange Zeit als eine der wenigen Möglichkeiten McCains gehandelt worden, einen Kerry-Staat zu gewinnen. Dazu wird es nun nicht kommen, die Umfragelage ist eindeutig. Aber ich würde es entgegen aller Umfragen nicht ausschließen, dass es knapp wird.

New Mexico: Ein Blogger nannte die letzten beiden Wahlen in New Mexico „ridiculously close“. Auch der Primary-Sieg Hillary Clintons stand erst drei Wochen nach super tuesday fest. Kommenden Dienstag wird es deutlicher, vor allem weil Obama schon frühzeitig die Unterstützung der Latinos gewinnen konnte. Fünf EVs für Obama.

North Carolina: Der Tarheel State bereitet mir Kopfschmerzen. Ganz schwere Entscheidung. Die Umfragen zeigen ein pures Unentschieden. Zwei Faktoren sind zu bedenken. Erstens: Im eigentlich verlässlich republikanischen North Carolina (13 Prozent Vorsprung für Bush 2004), das von McCain anders als Indiana auch ganz und gar nicht ignoriert wurde, werden sich in den letzten Tagen unmotivierte republikanische Wähler sicherlich doch noch aufraffen und stärker McCain wählen, als sie es den Umfrageinstituten angekündigt haben. Zweitens: North Carolina war einer der Staaten, in denen Obama die Primary-Umfragen deutlich überbot, weil die Institute die schwarze Wahlbeteiligung deutlich unterschätzten. Das wird in dem Ausmaß zwar nicht nochmals geschehen (zumal viele schon beim early voting waren), aber einen gewissen Einfluss wird es doch haben. Also, wie entscheiden? Keine Ahnung. Obama. Hope is a strategy.

North Dakota: North Dakota ist ein anderer der Staaten, in denen Obama unerwartet Chancen zugeschrieben werden. Knappe, aber wenige Umfragen deuten darauf hin, dass es hier eine Überraschung geben könnten. Aber letztlich hat Obama in North Dakota anders als in Indiana wohl nicht den Aufwand betrieben, der ihm den Staat einbringen könnte. McCain gewinnt.

Ohio: Den Buckeye State ist seit bestehen der Republikanischen Partei ein Muss für jeden ihrer Kandidaten. Dummerweise sind die Rahmenbedingungen dieses Jahr wesentlich besser für die Demokraten: Ohio ist von der Wirtschafts- und Finanzkrise besonders stark betroffen, die Demokraten hatten schon eine mit großem Interesse verfolgte Vorwahl und in entscheidenden Verwaltungspositionen sitzen dieses Jahr Demokraten (2000 hatten die Republikaner diesen Vorteil in Florida – wir wissen was daraus wurde). Die letzte Umfrage, die McCain vorne sah, liegt Ewigkeiten zurück, Obama ist wie meist hervorragend organisiert, kurz: Wenn die Fernsehstationen Obama zum Sieger von Ohio erklären, ist die Sache gelaufen. (Disclaimer: Knapp wird es natürlich trotzdem.)

Pennsylvania: Seit Colorado, New Mexico und Iowa sicher für Obama scheinen, ist Pennsylvania McCain's last best hope. Von allen Staaten bekam Pennsylvania in den letzten Wochen die meiste Aufmerksamkeit von McCains Kampagne. Die Überlegung ist einfach: Obama verlor hier deutlich gegen Hillary, zwischen den großstädtischen Zentren gibt es reichlich republikanisches Wahlvolk und John Kerrys Vorsprung betrug 2004 nur zwei Prozent. Andererseits gilt für Pennsylvania das Gleiche wie für Ohio: Die Finanzkrise hat deutliche Spuren bei den Wahlberechtigten hinterlassen und dürfte den Demokraten in die Hände spielen. Zudem ist Pennsylvania traditionell den Demokraten stärker zugeneigt als Ohio. Und wenn ich tippe, dass Obama in Ohio gewinnt, muss er auch in Pennsylvania gewinnen. Sollte die ganze Wahl aber wieder erwarten knapp werden und McCain doch in Ohio gewinnen, wird sehr viel von Pennsylvania abhängen.

Virginia: Einer der ersten Staaten, aus dem Ergebnisse zu erwarten sind, ist Virginia. Sollte der Staat frühzeitig an Obama gehen, wäre schon einiges an Spannung aus dem Wahlabend raus, denn ohne Virginia ist kaum ein Szenario denkbar, unter dem McCain gewinnt. Letztlich wird es auch hier sein, wo Obama den entscheidenden Sieg erringt. Alle Umfragen sehen ihn knapp vorne und ich wage die Prognose, dass die Unterstützung für Obama wie in den Umfragen kurz vor den Vorwahlen, bisher noch unterschätzt wird. Also: 13 ganz wichtige EVs für Obama. Und Virginia zum ersten Mal seit 44 Jahren für Demokraten.

West Virginia: Joe Biden hat angekündigt, man würde „West 'by god' Virginia“ gewinnen. Da hat der gute Joe einmal mehr ein wenig übertrieben. In einem der gesellschaftlich rückständigsten Staaten der USA ist ein Obama-Sieg kaum vorstellbar und sollte wegen einiger halbknapper Umfragen nicht herbeigeredet werden. Fünf EVs für McCain.

Viel Spaß morgen Nacht.

Aber im Ernste: Natürlich verlangt so ein epochales Ereignis nach einer umfassenden Betippung. Und natürlich verlangt eine umfassende Betippung auch nach einigen Vorüberlegungen. Wer sich für diese nicht interessiert, kann gleich nach unten scrollen, zu den Ergebnissen:

Tipperwägungen: Die folgenden Tipps basieren natürlich zu einem Großteil auf Umfragen der letzten Wochen. Glücklicherweise verbleibt mir noch eine gewisse eigene Rateleistung, zum einen, weil sich die Umfragen gerne gegenseitig widersprechen, zum anderen, weil die Wahl 2008 einige Unsicherheiten bietet, die unabhängig von den Umfragen auf das Tippergebnis durchschlagen. Dies wären:

Der sog. Bradley Effect wird diskutiert als ein möglicher Grund, aus dem Obamas Stimmanteil deutlich hinter den Umfragen zurückbleiben könnte. Dahinter verbirgt sich die zuletzt in den 80er- und frühen 90er-Jahren gemachte Beobachtung, dass die tatsächliche Unterstützung eines schwarzen Kandidaten deutlich hinter den Umfragen zurückbleibt. Hintergrund des ganzen soll verschämter Rassismus sein – will heißen: Weiße Wähler belügen die Umfrageinstitute, weil sie die politisch korrekte Antwort geben wollen.

Ich persönlich glaube daran nicht und habe jede Art von Bradley Effect aus meinen Überlegungen herausgehalten. Die Gründe: Der Bradley Effect wurde nie empirisch nachgewiesen. Außerdem ist mit Lügen nicht zu rechnen, weil die meisten Umfragen heute von Computern durchgeführt werden und es außerdem genug rationale Gründe gibt, für McCain zu sein, ohne dass man gleich als Rassist gelten muss. Einen Bradley Effect werden wir deshalb – wie übrigens schon in den Primaries zwischen Hillary und Obama – nicht beobachten.

Eher für Obama spräche die Existenz eines sog. Cellphone Effects. In den USA gibt es mittlerweile einen beträchtlichen Anteil von Haushalten, die ganz ohne Festnetzanschluss, sondern nur mit Handys ausgestattet sind. Von den meisten Umfrageinstituten werden die cellphone only households nicht angerufen, was zu Verzerrungen führen kann. Da die cellphone only voters meist noch jung sind und die Jüngeren Obama bevorzugen, könnten hier noch ein paar versteckte Prozent für Obama liegen. Die Umfrageinstitute versuchen zwar durch veränderte Berechnungsmethoden diesen Nachteil auszugleichen, aber so ganz scheint es ihnen nicht zu gelingen. Denn die wenigen Institute, die auch cellphone only voters anrufen, zeigen durchgängig ca. drei Prozent mehr an Vorsprung für Obama. Ich glaube zwar nicht, dass der Effekt so groß ist, aber ein, zwei Prozent sollten es sein.

Zuletzt die Wählermobilisierung, im amerikanischen auch Get out the vote efforts (GOTV) genannt. Obama hat hier in den letzten Monaten neue Maßstäbe in Aufwand, Organisation und Kreativität gesetzt. Die Zahl der Freiwilligen, die durch Haustürgespräche und Telefonanrufe Wähler zu überzeugen versuchen, ist schon fast absurd hoch und stellt die Bemühungen McCains locker in den Schatten. Obamas GOTV wird daher extrem erfolgreich sein. Trotzdem wird es nach der Wahl so scheinen, als ob McCains GOTV deutlich mehr gebracht hätte als Obamas, denn McCain wird seine Umfragewerten eher übertreffen als Obama. Das wird jedoch nicht am GOTV selbst liegen, sondern daran, dass McCain deutlich mehr unzufriedene und unmotivierte republikanische Wähler zu überzeugen übrig hat, als Obama noch an Unterstützung von Demokraten gewinnen kann.

Im Grund ist es ein lange bekanntes Spiel. Die Anhänger der Partei, die an der Macht ist, sagen lange, diesmal würden sie nicht wählen gehen. Am Ende gehen sie dann doch. Das wird auch diesmal der Fall sein, und hier sitzen noch zwei bis drei versteckte Prozentpunkte für McCain. Trotz des wahnsinnigen GOTV Obamas.

So, genug geschwafelt, was heißt das nun im Einzelnen:

Macht in der Summe einen 326-zu-212-Sieg für Obama.

Die langweiligen McCain-Staaten: Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Wyoming.

Die langweiligen Obama-Staaten: California, Connecticut, D.C., Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin.

Und die spannenderen Staaten:

Arizona: John McCains Heimatstaat hat in den letzten Umfragen einige Verwunderung hervorgerufen. Nur knapp sollte die Führung des Senators sein, der den Staat seit 26 Jahren vertritt. Zuviel sollte man darauf aber wohl nicht geben. McCain gewinnt Arizona.

Colorado ist einer der verlässlich republikanischen Staaten, die Obama früh attackierte. Demographische Verschiebungen, der Parteitag in Denver und exzessives early voting sprechen für den Senator aus Illinois. McCain hat das auch erkannt und Colorado heimlich, still und leise aufgegeben. Sieg für Obama.

Florida: Der Sunshine State ist traditionell knapp, aber entscheidet sich letztlich doch meist für den Republikaner (Ausnahme: Bill Clinton, 1996). Dieses Jahr müsste das eigentlich um so mehr gelten: Florida hat viele ältere Wähler, die eher zu McCain halten und denen wohl auch leichter Angst vor Obama eingeredet werden kann. Trotzdem sieht keine der jüngsten Umfragen McCain vorne, weil Obama hohen Werbe- und GOTV-Aufwand betreibt. Schwere Entscheidung also. Tipp: Sehr knapper Sieg für McCain.

Georgia: Mit Georgia wären wir beim ersten der überraschend knappen Südstaaten, in denen hohe Wahlbeteiligung unter der schwarzen Bevölkerung Obamas Chancen erhöht. Am Samstag soll die Anstehzeit vor einem Early-vote-Wahllokal in den schwarzen Vierteln bis zu zehn Stunden betragen haben. Trotzdem ist Georgia von den drei umkämpften Südstaaten (Virginia und North Carolina sind die anderen beiden) immer noch der konservativste. Daher: Sehr knapper Sieg für McCain.

Indiana: Für sein Engagement in Indiana wurde Obama früh belächelt. McCain hat Obamas Herausforderung im Hoosier State lange Zeit ignoriert und darauf gesetzt, dass Indiana konservativ genug ist, um ohne Wahlkampfengagement den Republikanern treu zu bleiben. Erst in den letzten Tagen hat er Gegenmaßnamen ergriffen. Ganz knapp wird es daher am Ende für McCain reichen.

Iowa: Der Staat, in dem Obamas Aufstieg begann, wird auch am 4. November für ihn stimmen. McCain wollte dies bis zuletzt nicht einsehen und kam immer wieder für Wahlkampfauftritte vorbei. Doch ein Umfragevorsprung von zehn bis 15 Prozent und – viel wichtiger – der Umstand, dass McCain in keiner Umfrage im ganzen Jahr geführt hat, sprechen für sich. Klarer Sieg für Obama.

Minnesota: McCain hat lange um die Gunst Minnesotas gebuhlt. Ein knapper Vorsprung Kerrys im Jahr 2004 und der republikanische Parteitag in St. Paul deuteten auch lange Zeit darauf hin, dass Minnesota eine der seltenen Gelegenheit sein könnte, um von Seiten McCains in die Offensive zu gehen. Seit zwei Monaten war Minnesota aber in keiner Umfrage even remotely close. Obama wird mit mindestens zehn Prozent Vorsprung gewinnen. (Ausnahme, jüngst: Survey USA sagt ein 49 zu 46 voraus. Bleibe trotzdem bei meinem Tipp.)

Missouri: Missouri, der alte bellwether state. Die letzten hundert Jahre nur einmal für den Verlierer gestimmt (Adlai Stevenson, 1956). 2008 wird das zweite Mal. Der Staat ist mittlerweile wesentlich konservativer als der Landesdurchschnitt, weshalb McCain einen knappen Sieg davontragen wird.

Montana: Montana? Obama? Der Staat, den Bush mit ca. 20 % Vorsprung gewann? Klingt unwahrscheinlich. Andererseits: Bill Clinton siegte 1992 in Montana. Der Gouverneur und beide Senatoren sind Demokraten. Jüngste Umfragen zeigen ein knappes Rennen. Und dennoch, diese Überraschung wird Obama nicht gelingen. Anders als in Indiana hatte Obama sich zwischenzeitlich aus Montana zurückgezogen und nie ein großes ground game aufgebaut. Daher: Bierkrug calls Montana for John McCain.

Nebraska ist ein Staat, der in dieser Liste gar nicht stehen sollte. Insgesamt wird McCain hier deutlich gewinnen. Allerdings gibt es eine Besonderheit in der Verteilung der fünf nebraskaischen EVs. Denn drei davon gehen an den jeweiligen Sieger in einem der drei Wahlbezirke für das Repräsentantenhaus. Klingt komisch, aber hier könnte eine einzelne EV für Obama versteckt sein. In Nebraskas 2nd district hat er früh Aufwand betrieben und McCain sah sich sogar genötigt, Sarah Palin zur Unterstützung vorbeizuschicken. Aber trotzdem, ich glaube nicht dran. Volle fünf EVs für McCain.

Nevada: Zweimal knapp für Bush votiert, 2000 sogar wahlentscheidend. 2008 wird es anders: Obama gewinnt, ohne dass es darauf noch ankäme. Interessant an Nevada ist vor allem die Umfrageentwicklung: Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, als andere Staaten schon längst an Obama gefallen waren, hielt Nevada McCain die Treue. Erst in den letzten Wochen fand ein deutlicher Umschwung zu Obama statt. Und dieser wird sich auch im Falle eines späten McCain-Aufbäumens nicht mehr umkehren.

New Hampshire: Der Granite State war lange Zeit als eine der wenigen Möglichkeiten McCains gehandelt worden, einen Kerry-Staat zu gewinnen. Dazu wird es nun nicht kommen, die Umfragelage ist eindeutig. Aber ich würde es entgegen aller Umfragen nicht ausschließen, dass es knapp wird.

New Mexico: Ein Blogger nannte die letzten beiden Wahlen in New Mexico „ridiculously close“. Auch der Primary-Sieg Hillary Clintons stand erst drei Wochen nach super tuesday fest. Kommenden Dienstag wird es deutlicher, vor allem weil Obama schon frühzeitig die Unterstützung der Latinos gewinnen konnte. Fünf EVs für Obama.

North Carolina: Der Tarheel State bereitet mir Kopfschmerzen. Ganz schwere Entscheidung. Die Umfragen zeigen ein pures Unentschieden. Zwei Faktoren sind zu bedenken. Erstens: Im eigentlich verlässlich republikanischen North Carolina (13 Prozent Vorsprung für Bush 2004), das von McCain anders als Indiana auch ganz und gar nicht ignoriert wurde, werden sich in den letzten Tagen unmotivierte republikanische Wähler sicherlich doch noch aufraffen und stärker McCain wählen, als sie es den Umfrageinstituten angekündigt haben. Zweitens: North Carolina war einer der Staaten, in denen Obama die Primary-Umfragen deutlich überbot, weil die Institute die schwarze Wahlbeteiligung deutlich unterschätzten. Das wird in dem Ausmaß zwar nicht nochmals geschehen (zumal viele schon beim early voting waren), aber einen gewissen Einfluss wird es doch haben. Also, wie entscheiden? Keine Ahnung. Obama. Hope is a strategy.

North Dakota: North Dakota ist ein anderer der Staaten, in denen Obama unerwartet Chancen zugeschrieben werden. Knappe, aber wenige Umfragen deuten darauf hin, dass es hier eine Überraschung geben könnten. Aber letztlich hat Obama in North Dakota anders als in Indiana wohl nicht den Aufwand betrieben, der ihm den Staat einbringen könnte. McCain gewinnt.

Ohio: Den Buckeye State ist seit bestehen der Republikanischen Partei ein Muss für jeden ihrer Kandidaten. Dummerweise sind die Rahmenbedingungen dieses Jahr wesentlich besser für die Demokraten: Ohio ist von der Wirtschafts- und Finanzkrise besonders stark betroffen, die Demokraten hatten schon eine mit großem Interesse verfolgte Vorwahl und in entscheidenden Verwaltungspositionen sitzen dieses Jahr Demokraten (2000 hatten die Republikaner diesen Vorteil in Florida – wir wissen was daraus wurde). Die letzte Umfrage, die McCain vorne sah, liegt Ewigkeiten zurück, Obama ist wie meist hervorragend organisiert, kurz: Wenn die Fernsehstationen Obama zum Sieger von Ohio erklären, ist die Sache gelaufen. (Disclaimer: Knapp wird es natürlich trotzdem.)

Pennsylvania: Seit Colorado, New Mexico und Iowa sicher für Obama scheinen, ist Pennsylvania McCain's last best hope. Von allen Staaten bekam Pennsylvania in den letzten Wochen die meiste Aufmerksamkeit von McCains Kampagne. Die Überlegung ist einfach: Obama verlor hier deutlich gegen Hillary, zwischen den großstädtischen Zentren gibt es reichlich republikanisches Wahlvolk und John Kerrys Vorsprung betrug 2004 nur zwei Prozent. Andererseits gilt für Pennsylvania das Gleiche wie für Ohio: Die Finanzkrise hat deutliche Spuren bei den Wahlberechtigten hinterlassen und dürfte den Demokraten in die Hände spielen. Zudem ist Pennsylvania traditionell den Demokraten stärker zugeneigt als Ohio. Und wenn ich tippe, dass Obama in Ohio gewinnt, muss er auch in Pennsylvania gewinnen. Sollte die ganze Wahl aber wieder erwarten knapp werden und McCain doch in Ohio gewinnen, wird sehr viel von Pennsylvania abhängen.

Virginia: Einer der ersten Staaten, aus dem Ergebnisse zu erwarten sind, ist Virginia. Sollte der Staat frühzeitig an Obama gehen, wäre schon einiges an Spannung aus dem Wahlabend raus, denn ohne Virginia ist kaum ein Szenario denkbar, unter dem McCain gewinnt. Letztlich wird es auch hier sein, wo Obama den entscheidenden Sieg erringt. Alle Umfragen sehen ihn knapp vorne und ich wage die Prognose, dass die Unterstützung für Obama wie in den Umfragen kurz vor den Vorwahlen, bisher noch unterschätzt wird. Also: 13 ganz wichtige EVs für Obama. Und Virginia zum ersten Mal seit 44 Jahren für Demokraten.

West Virginia: Joe Biden hat angekündigt, man würde „West 'by god' Virginia“ gewinnen. Da hat der gute Joe einmal mehr ein wenig übertrieben. In einem der gesellschaftlich rückständigsten Staaten der USA ist ein Obama-Sieg kaum vorstellbar und sollte wegen einiger halbknapper Umfragen nicht herbeigeredet werden. Fünf EVs für McCain.

Viel Spaß morgen Nacht.

Sonntag, 7. September 2008

US-Wahlkampf, die Zweite

Über den US-Wahlkampf wird in Deutschland einfach zu wenig berichtet. Richtig berichtet, meine ich, also nicht nur über den oberflächlichen Quatsch, den Claus Kleber kennt, sondern auch über all den anderen oberflächlichen Quatsch, der den US-Wahlkampf so spannend macht, dass man darob Stunden im Internet prokrastinieren kann. Daher veröffentliche ich seit gestern an dieser Stelle eigene Berichte zum Wahlkampf. Heute: Die Vizepräsidentschaftskandidaten.

Die VPs

Auch von der deutschen Öffentlichkeit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt haben die Kandidaten mittlerweile ihreStellvertreter auf Erden Vizepräsidentschaftskandidaten ins Rennen geschickt. Für Obama ist es Joe Biden, ein 65jähriger Senator aus Delaware, der ein law degree von der Syracuse University hält (Eingeweihte wissen, warum ich das erwähne). John McCain setzt auf Sarah Palin, die 44jährige Gouverneurin von Alaska. Bevor ich einige Worte zu den beiden verliere, stellt sich natürlich eine andere Frage, die sich übrigens auch schon Sarah Palin selbst gestellt hat: Was macht so ein VP überhaupt?

Nun, von Verfassungs wegen hat der VP eigentlich nur zwei Funktion: Bei einem Patt im Senat gibt er die entscheidende Stimme ab (da die Demokraten im neuen Senat wohl eine bequeme Mehrheit haben werden, wird diese Aufgabe wahrscheinlich gar nicht anfallen). Und bei Tod oder Rücktritt des Präsidenten wird er der neue Oberbefehlshaber. Doch wenn alles seinen gewohnten Gang nimmt, kann der VP die Füße auf den Bürotisch legen und auf die Meldung warten, dass tatsächlich jemand sein neuestes Buch gekauft hat (wie Al Gore in einer alten Simpsons-Folge).

Im Wahlkampf kommt dem VP eine ungleich wichtigere Rolle zu: Er darf den Kampfhund spielen, der den politischen Gegner bei jeder sich bietenden Gelegenheit angreift. Damit sorgt er einmal dafür, dass die Basis gut unterhalten wird, und entlastet zum anderen seinen Chef, der sich durch allzu viel Boshaftigkeiten wichtige Wählersympathien verscherzen könnte.

Zugleich soll ein VP auch die Schwächen des Präsidentschaftskandidaten ausbalancieren, was sich dieses Jahr besonders gut beobachten ließ: Biden wurde VP, weil seine Erfahrung und gute Kontakte zur Arbeiterschaft genau das sind, was Obama in Abrede gestellt wird. Palin wurde VP,weil sie eine Vagina hat weil sie wesentlich jünger und wesentlich konservativer ist als McCain.

Joe Biden

Mit Joe Biden hat Obama eine solide Wahl getroffen, mit der er vor allem dem Vorwurf begegnen wollte, keine Erfahrung, besonders in der Außenpolitik zu haben. Biden ist seit 36 Jahren Mitglied des Senats, Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses und damit wahrscheinlich der erfahrenste Demokrat, den er für den Job finden konnte. Gleichwertige Erfahrung hätte allenfalls Hillary Clinton für sich in Anspruch nehmen können: Immerhin war sie ja schon ein paar Jahre First Lady, was nach der Logik der Fernsehkommentatoren sehr viel über ihre Qualifikation aussagt. Auf Hillary hatte Obama jedoch keine Lust, wohl aus Angst, dass sie und Bill sich im Weißen Haus wie die Hausherren aufführen würden, die sie einmal waren.

Biden bringt auch einige Nachteile mit sich: Er ist ziemlich geschwätzig und sagt manchmal Dinge, die er besser für sich behalten hätte. Außerdem ist er schon seit Jahrzehnten in Washington und zählt damit zu den Establishement-Politikern, gegen die Obama mit seinem Slogan vom Wandel ursprünglich in den Wahlkampf gezogen ist. Kommentatoren haben daher eilig darauf hingewiesen, dass Biden Obamas Botschaft unterminiere. In Umfragewerten hat sich dies aber bisher noch nicht niedergeschlagen. Ach ja, noch etwas: Joe Bidens Sohn heißt Beau Biden. Wie albern ist das denn bitte?

Sarah Palin

Sarah Palin. Tja, wo anfangen? Es gibt soviel über diese Frau zu erzählen und soviel darüber, was diese Entscheidung über John McCain und seine Kampagne aussagt. Also, der Reihe nach:

Letzten Freitag stellte McCain Sarah Palin als seine VP vor. Mit der Wahl hatte wohl wirklich keiner gerechnet. Palin war in einschlägigen Kreisen zuletzt im Frühsommer gehandelt worden, seinerzeit schon nur als Außenseiterin. Auch kühnste Spekulanten strichen sie aus dem Kandidatenkreis, als in ihrer Heimat in Alaska Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen sie erhoben wurden.

Der Skandal, der heute die ganze Nation unterhält, trägt den einfallsreichen Namen „Troopergate“. Es geht um Folgendes: Palin soll in ihrer Funktion als Gouverneurin einen Beamten entlassen haben, als dieser sich weigerte, einen ihm untergebenen Angestellten zu entlassen. Das Problem: Besagter Angestellter befand sich zu dieser Zeit in einem unfreundlichen Scheidungsstreit mit Palins Schwester. Die Angelegenheit wird zur Zeit von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Alaska untersucht. Letzte Nachrichten deuten daraufhin, dass Palin ein schnelles Untersuchungsergebnis verhindern und die Sache über den Wahltag am 4. November hinwegschleppen will.

Normalerweise wäre eine Geschichte wie „Troopergate“ genug, um die Medien mehrere Wochen zu beschäftigen. Letzten Montag trat jedoch etwas anderes in den Mittelpunkt der Berichterstattung, nämlich der Umstand, dass Palins 17jährige Tochter Bristol im fünften Monat unverheiratet schwanger ist. Damit hatte der Wahlkampf eine wundervolle große Nichtnachricht, ein Thema, das privat ist, über das keiner reden darf, weswegen sich alle sogleich darin überboten, nicht darüber zu reden und so laut nicht darüber redeten, dass es auch wirklich jeder mitbekam. Besonders pikant übrigens: Palin hat sich dafür ausgesprochen, Aufklärungsunterricht in den Schulden abzuschaffen und vertritt Abstinenz als beste Verhütungsmethode für Jugendliche.

Womit wir nach zwei Absätzen auch schon dazu kommen können, wofür Palin politisch steht: Strengen Konservativismus, wohl schon abseits des im politischen Mainstream Akzeptablen. Damit spricht sie die republikanische Basis an. Kaum hatte McCain sie vorgestellt, gingen an zwei Tagen 10 Millionen Dollar an Spenden ein. Zugleich soll Palin aber auch, dazu bedarf er keiner großen Kreativität, weibliche Wählerstimmen gewinnen, auch und gerade von enttäuschten Hillary-Wählerinnen. Ob das gelingen kann, erscheint ob ihrer Positionen zwar eher fraglich. Ausgeschlossen ist es allerdings keineswegs, denn Palin spricht unabhängig von ihren Positionen arbeitende Frauen aus den Vorstädten an, eine Wählerschicht, die mittlerweile als eine der wahlentscheidenden gehandelt wird.

Was sagt uns nun die Entscheidung für Palin über die McCain-Kampagne? In den letzten Tagen wurde darüber eifrig spekuliert. Einigkeit besteht dahingehend, dass es sich um eine Entscheidung in letzter Minute handelte. Dafür spricht sicherlich, dass die vielen Geschichten, die jetzt langsam an die Oberfläche kommen, nicht schon vor der Bekanntgabe der Nominierung verbreitet wurden. Zwar hätte sich die Öffentlichkeit zu dieser Zeit noch überhaupt nicht dafür interessiert, aber zumindest wäre so nicht der Eindruck entstanden, man habe etwas unter der Decke halten wollen.

Und die Entscheidung selbst? Nach einer Theorie wollte McCain eigentlich seinen Kumpel Joe Lieberman, einen ehemaligen Demokraten, oder Tom Ridge, einen Nichtabtreibungsgegner, als VP nominieren, doch die Basis wäre ihm davongerannt. Um dies zu vermeiden und trotzdem noch andere als die Stammwähler zu erreichen (nämlich enttäuschte Hillary-Wählerinnen), entschied er sich für Palin. Was gegen diese Theorie spricht: Es hätte auch noch andere Frauen gegeben, die anders als Palin keine (zumindest bekanntermaßen) schwangere Tochter und keinen Skandal auszubaden haben, etwa die Senatorin Kay Bailey Hutchison aus Texas.

Wesentlich sympathischer ist mir daher eine andere Theorie: Im McCain-Lager muss vor der Entscheidung Panik umgegangen sein. Daher entschied man sich für eine Kandidatin, die so kontrovers ist, dass sie den kompletten Wahlkampf umkrempelt, und die mediale Aufmerksamkeit von Obama abziehen kann. McCain muss sich so sehr unter Druck gefühlt haben, dass er bewusst sein Glück auf die Probe stellte und mit Palin eine Kandidatin aus dem Hut zauberte, die, wenn sich die Skandale in den Nachrichten halten, ihm die Wahl verderben kann, die ihn aber auch zum Präsidenten machen kann, wenn alles gut läuft.

Dagegen spricht, dass McCain eigentlich keine Panik haben musste. Die landesweiten Umfragen vor der Entscheidung für Palin waren nicht schlecht. McCain lag gleichauf oder fast gleichauf. Aber wie oben erwähnt hat McCain Staat für Staat betrachtet trotzdem deutlich weniger „sichere“ Wahlmännerstimmen als Obama. Ob ihn dies allein zu einem derartig hasardeurhaften Zug verleiten konnte, wird wohl noch eine Weile sein Geheimnis bleiben.

So, damit genug zu Sarah Palin. Es gäbe sicher noch mehr zu sagen, aber ich beschränke mich darauf, dass sie im Internet mittlerweile zur legitimen Nachfolgerin von Chuck Norris avanciert ist.

---

(Morgen: Die Parteitage und die absurde Verkehrung des Wahlkampfes)

Die VPs

Auch von der deutschen Öffentlichkeit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt haben die Kandidaten mittlerweile ihre

Nun, von Verfassungs wegen hat der VP eigentlich nur zwei Funktion: Bei einem Patt im Senat gibt er die entscheidende Stimme ab (da die Demokraten im neuen Senat wohl eine bequeme Mehrheit haben werden, wird diese Aufgabe wahrscheinlich gar nicht anfallen). Und bei Tod oder Rücktritt des Präsidenten wird er der neue Oberbefehlshaber. Doch wenn alles seinen gewohnten Gang nimmt, kann der VP die Füße auf den Bürotisch legen und auf die Meldung warten, dass tatsächlich jemand sein neuestes Buch gekauft hat (wie Al Gore in einer alten Simpsons-Folge).

Im Wahlkampf kommt dem VP eine ungleich wichtigere Rolle zu: Er darf den Kampfhund spielen, der den politischen Gegner bei jeder sich bietenden Gelegenheit angreift. Damit sorgt er einmal dafür, dass die Basis gut unterhalten wird, und entlastet zum anderen seinen Chef, der sich durch allzu viel Boshaftigkeiten wichtige Wählersympathien verscherzen könnte.

Zugleich soll ein VP auch die Schwächen des Präsidentschaftskandidaten ausbalancieren, was sich dieses Jahr besonders gut beobachten ließ: Biden wurde VP, weil seine Erfahrung und gute Kontakte zur Arbeiterschaft genau das sind, was Obama in Abrede gestellt wird. Palin wurde VP,

Joe Biden

Mit Joe Biden hat Obama eine solide Wahl getroffen, mit der er vor allem dem Vorwurf begegnen wollte, keine Erfahrung, besonders in der Außenpolitik zu haben. Biden ist seit 36 Jahren Mitglied des Senats, Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses und damit wahrscheinlich der erfahrenste Demokrat, den er für den Job finden konnte. Gleichwertige Erfahrung hätte allenfalls Hillary Clinton für sich in Anspruch nehmen können: Immerhin war sie ja schon ein paar Jahre First Lady, was nach der Logik der Fernsehkommentatoren sehr viel über ihre Qualifikation aussagt. Auf Hillary hatte Obama jedoch keine Lust, wohl aus Angst, dass sie und Bill sich im Weißen Haus wie die Hausherren aufführen würden, die sie einmal waren.

Biden bringt auch einige Nachteile mit sich: Er ist ziemlich geschwätzig und sagt manchmal Dinge, die er besser für sich behalten hätte. Außerdem ist er schon seit Jahrzehnten in Washington und zählt damit zu den Establishement-Politikern, gegen die Obama mit seinem Slogan vom Wandel ursprünglich in den Wahlkampf gezogen ist. Kommentatoren haben daher eilig darauf hingewiesen, dass Biden Obamas Botschaft unterminiere. In Umfragewerten hat sich dies aber bisher noch nicht niedergeschlagen. Ach ja, noch etwas: Joe Bidens Sohn heißt Beau Biden. Wie albern ist das denn bitte?

Sarah Palin

Sarah Palin. Tja, wo anfangen? Es gibt soviel über diese Frau zu erzählen und soviel darüber, was diese Entscheidung über John McCain und seine Kampagne aussagt. Also, der Reihe nach:

Letzten Freitag stellte McCain Sarah Palin als seine VP vor. Mit der Wahl hatte wohl wirklich keiner gerechnet. Palin war in einschlägigen Kreisen zuletzt im Frühsommer gehandelt worden, seinerzeit schon nur als Außenseiterin. Auch kühnste Spekulanten strichen sie aus dem Kandidatenkreis, als in ihrer Heimat in Alaska Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen sie erhoben wurden.

Der Skandal, der heute die ganze Nation unterhält, trägt den einfallsreichen Namen „Troopergate“. Es geht um Folgendes: Palin soll in ihrer Funktion als Gouverneurin einen Beamten entlassen haben, als dieser sich weigerte, einen ihm untergebenen Angestellten zu entlassen. Das Problem: Besagter Angestellter befand sich zu dieser Zeit in einem unfreundlichen Scheidungsstreit mit Palins Schwester. Die Angelegenheit wird zur Zeit von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Alaska untersucht. Letzte Nachrichten deuten daraufhin, dass Palin ein schnelles Untersuchungsergebnis verhindern und die Sache über den Wahltag am 4. November hinwegschleppen will.

Normalerweise wäre eine Geschichte wie „Troopergate“ genug, um die Medien mehrere Wochen zu beschäftigen. Letzten Montag trat jedoch etwas anderes in den Mittelpunkt der Berichterstattung, nämlich der Umstand, dass Palins 17jährige Tochter Bristol im fünften Monat unverheiratet schwanger ist. Damit hatte der Wahlkampf eine wundervolle große Nichtnachricht, ein Thema, das privat ist, über das keiner reden darf, weswegen sich alle sogleich darin überboten, nicht darüber zu reden und so laut nicht darüber redeten, dass es auch wirklich jeder mitbekam. Besonders pikant übrigens: Palin hat sich dafür ausgesprochen, Aufklärungsunterricht in den Schulden abzuschaffen und vertritt Abstinenz als beste Verhütungsmethode für Jugendliche.

Womit wir nach zwei Absätzen auch schon dazu kommen können, wofür Palin politisch steht: Strengen Konservativismus, wohl schon abseits des im politischen Mainstream Akzeptablen. Damit spricht sie die republikanische Basis an. Kaum hatte McCain sie vorgestellt, gingen an zwei Tagen 10 Millionen Dollar an Spenden ein. Zugleich soll Palin aber auch, dazu bedarf er keiner großen Kreativität, weibliche Wählerstimmen gewinnen, auch und gerade von enttäuschten Hillary-Wählerinnen. Ob das gelingen kann, erscheint ob ihrer Positionen zwar eher fraglich. Ausgeschlossen ist es allerdings keineswegs, denn Palin spricht unabhängig von ihren Positionen arbeitende Frauen aus den Vorstädten an, eine Wählerschicht, die mittlerweile als eine der wahlentscheidenden gehandelt wird.

Was sagt uns nun die Entscheidung für Palin über die McCain-Kampagne? In den letzten Tagen wurde darüber eifrig spekuliert. Einigkeit besteht dahingehend, dass es sich um eine Entscheidung in letzter Minute handelte. Dafür spricht sicherlich, dass die vielen Geschichten, die jetzt langsam an die Oberfläche kommen, nicht schon vor der Bekanntgabe der Nominierung verbreitet wurden. Zwar hätte sich die Öffentlichkeit zu dieser Zeit noch überhaupt nicht dafür interessiert, aber zumindest wäre so nicht der Eindruck entstanden, man habe etwas unter der Decke halten wollen.

Und die Entscheidung selbst? Nach einer Theorie wollte McCain eigentlich seinen Kumpel Joe Lieberman, einen ehemaligen Demokraten, oder Tom Ridge, einen Nichtabtreibungsgegner, als VP nominieren, doch die Basis wäre ihm davongerannt. Um dies zu vermeiden und trotzdem noch andere als die Stammwähler zu erreichen (nämlich enttäuschte Hillary-Wählerinnen), entschied er sich für Palin. Was gegen diese Theorie spricht: Es hätte auch noch andere Frauen gegeben, die anders als Palin keine (zumindest bekanntermaßen) schwangere Tochter und keinen Skandal auszubaden haben, etwa die Senatorin Kay Bailey Hutchison aus Texas.

Wesentlich sympathischer ist mir daher eine andere Theorie: Im McCain-Lager muss vor der Entscheidung Panik umgegangen sein. Daher entschied man sich für eine Kandidatin, die so kontrovers ist, dass sie den kompletten Wahlkampf umkrempelt, und die mediale Aufmerksamkeit von Obama abziehen kann. McCain muss sich so sehr unter Druck gefühlt haben, dass er bewusst sein Glück auf die Probe stellte und mit Palin eine Kandidatin aus dem Hut zauberte, die, wenn sich die Skandale in den Nachrichten halten, ihm die Wahl verderben kann, die ihn aber auch zum Präsidenten machen kann, wenn alles gut läuft.

Dagegen spricht, dass McCain eigentlich keine Panik haben musste. Die landesweiten Umfragen vor der Entscheidung für Palin waren nicht schlecht. McCain lag gleichauf oder fast gleichauf. Aber wie oben erwähnt hat McCain Staat für Staat betrachtet trotzdem deutlich weniger „sichere“ Wahlmännerstimmen als Obama. Ob ihn dies allein zu einem derartig hasardeurhaften Zug verleiten konnte, wird wohl noch eine Weile sein Geheimnis bleiben.

So, damit genug zu Sarah Palin. Es gäbe sicher noch mehr zu sagen, aber ich beschränke mich darauf, dass sie im Internet mittlerweile zur legitimen Nachfolgerin von Chuck Norris avanciert ist.

---

(Morgen: Die Parteitage und die absurde Verkehrung des Wahlkampfes)

Sonntag, 7. September 2008

US-Wahlkampf, die Erste

Über den US-Wahlkampf wird in Deutschland einfach zu wenig berichtet. Richtig berichtet, meine ich, also nicht nur über den oberflächlichen Quatsch, den Claus Kleber kennt, sondern auch über all den anderen oberflächlichen Quatsch, der den US-Wahlkampf so spannend macht, dass man darob Stunden im Internet prokrastinieren kann. Daher werde ich hier in den nächsten Tagen einige eigene Berichte zum Wahlkampf veröffentlichen. Heute: Die Umfragen.

Letzte Woche wurde das Rennen um die amerikanische Präsidentschaft endlich gestartet. Diese Behauptung mag manchem vielleicht etwas komisch erscheinen, da die beiden verbliebenen Kandidaten ihre jeweiligen Kampagnen doch bereits im Pleistozän bzw. Januar 2007 auf den Weg gebracht haben. Doch erst mit den offiziellen Nominierungen auf den Parteitagen beginnt der Kampf um den unentschlossenen Wähler wirklich. Denn erst jetzt wird sich der gemeine Wechselwähler wirklich mit den Kandidaten und dem medialen Überangebot an Politberichterstattung ernsthaft beschäftigen. Grund genug also, einen Blick auf den Stand des Wahlkampfs zu werfen: Darauf, wo die Kandidaten stehen und wonach es in den nächsten Monaten Ausschau zu halten gilt.

Die landesweiten Umfragen

Seit Barack Obama Anfang Juni die demokratische Nominierung in trockene Tücher eingewickelt hat, führt er durchgehend in fast allen landesweiten Umfragen. Sein Vorsprung erreichte zur Zeit seiner Auslandstour (Siegessäule, remember?) einen Höchststand von wohl mehr als fünf, aber wohl weniger als zehn Prozent und sank seitdem kontinuierlich. Vor den Parteitagen konnte man, wenn überhaupt, nur noch von einem hauchdünnen Vorsprung reden.

Die Auswirkung der Parteitage selbst auf die Umfragewerte ist noch unklar. Bis jetzt sieht es so aus, als ob Obama von den letzten beiden Wochen mehr profitiert hat als McCain. Ohne allzu viel in Kaffeesätze und Teeblätter zu interpretieren, wird sein Vorsprung, wenn der Wähler die Parteitage vollständig verdaut hat, bei zwei bis vier Prozent liegen. Unentschlossen werden dann noch etwa zehn Prozent der Wahlberechtigten sein.

Die Umfragen in den einzelnen Staaten

Landesweite Umfrage sind natürlich nur ein sehr grober Indikator dafür, wie die Wahl ausgeht. Wie die Jahre 1876, 1888 und 2000 gezeigt haben, ist auch eine Mehrheit der landesweit abgegebenen Stimmen nicht immer ausreichend. (Seit 2000 wissen wir auch, dass es manchmal sogar reicht, wenn man von neun wichtigen Stimmen fünf für sich gewinnen kann.)

Wahlentscheidend ist stattdessen, wer die meisten Wahlmännerstimmen auf sich vereinigen kann. Diese Stimmen erringt man durch Siege in den einzelnen Bundesstaaten, wobei in fast allen Staaten eine uneingeschränkte Winner-take-all-Regel gilt: Das heißt wer die meisten Stimmen in einem Staat gewinnt, bekommt aus diesem Staat alle Wahlmännerstimmen. Das Wahlmännerkollegium besteht aus 538 Personen. Gewählt ist, wer 270 Stimmen erhält. Doch genug des Vorgeplänkels: Wohin deuten nun die Umfragen in den Staaten?

Kurz gesagt deuten sie daraufhin, dass Barack Obama eine wesentlich bessere Chance hat, Präsident zu werden, als sein Vorgängerkandidat John Kerry. Das liegt nicht etwa daran, dass er landesweit heute besser dastünde, als es Kerry seinerzeit tat. Auch der einschläfernde Redner aus dem schönen Boston führte fast den gesamten Sommer 2004 vor George W. Bush in den landesweiten Umfragen. Der Unterschied liegt an anderer Stelle: Obama ist in wesentlich mehr Staaten wettbewerbsfähig, als Kerry es war.

Die Umfragen zeigen, dass Obama sich realistischerweise Hoffnungen machen kann, 13 Staaten zu gewinnen, die 2004 noch an Bush gingen (Florida, North Carolina, Virginia, Ohio, Indiana, Iowa, Missouri, South Dakota, North Dakota, Montana, Colorado, New Mexico, Nevada). Im Gegenzug kann McCain maximal auf fünf Kerry-Staaten hoffen (New Hampshire, Pennsylvania, Michigan, Minnesota und Oregon). Und wirklich aussichtsreich scheinen davon nur New Hampshire und Michigan.

Was das heißt ist klar: Da 2008 weitaus mehr Bush-Staaten als Kerry-Staaten gefährdet sind, an die andere Seite zu fallen, geht Obama mit einem deutlichen Vorsprung an ungefährdeten Staaten in die Wahl. Summiert man die Wahlmännerstimmen der sicheren Obama-Staaten, kommt man auf 183. Zählt man die fast sicheren Staaten Pennsylvania, Minnesota und Oregon hinzu, sind es sogar 220. Sicher an McCain gehen dagegen nur 141. Damit sind Obamas Siegchancen bei einer knappen Wahl einfach höher. McCain müsste wesentlich häufiger das Glück haben, dass ein knapper Staat zu seinen Gunsten ausgeht.

---

(Morgen: Die VPs)

Letzte Woche wurde das Rennen um die amerikanische Präsidentschaft endlich gestartet. Diese Behauptung mag manchem vielleicht etwas komisch erscheinen, da die beiden verbliebenen Kandidaten ihre jeweiligen Kampagnen doch bereits im Pleistozän bzw. Januar 2007 auf den Weg gebracht haben. Doch erst mit den offiziellen Nominierungen auf den Parteitagen beginnt der Kampf um den unentschlossenen Wähler wirklich. Denn erst jetzt wird sich der gemeine Wechselwähler wirklich mit den Kandidaten und dem medialen Überangebot an Politberichterstattung ernsthaft beschäftigen. Grund genug also, einen Blick auf den Stand des Wahlkampfs zu werfen: Darauf, wo die Kandidaten stehen und wonach es in den nächsten Monaten Ausschau zu halten gilt.

Die landesweiten Umfragen

Seit Barack Obama Anfang Juni die demokratische Nominierung in trockene Tücher eingewickelt hat, führt er durchgehend in fast allen landesweiten Umfragen. Sein Vorsprung erreichte zur Zeit seiner Auslandstour (Siegessäule, remember?) einen Höchststand von wohl mehr als fünf, aber wohl weniger als zehn Prozent und sank seitdem kontinuierlich. Vor den Parteitagen konnte man, wenn überhaupt, nur noch von einem hauchdünnen Vorsprung reden.

Die Auswirkung der Parteitage selbst auf die Umfragewerte ist noch unklar. Bis jetzt sieht es so aus, als ob Obama von den letzten beiden Wochen mehr profitiert hat als McCain. Ohne allzu viel in Kaffeesätze und Teeblätter zu interpretieren, wird sein Vorsprung, wenn der Wähler die Parteitage vollständig verdaut hat, bei zwei bis vier Prozent liegen. Unentschlossen werden dann noch etwa zehn Prozent der Wahlberechtigten sein.

Die Umfragen in den einzelnen Staaten

Landesweite Umfrage sind natürlich nur ein sehr grober Indikator dafür, wie die Wahl ausgeht. Wie die Jahre 1876, 1888 und 2000 gezeigt haben, ist auch eine Mehrheit der landesweit abgegebenen Stimmen nicht immer ausreichend. (Seit 2000 wissen wir auch, dass es manchmal sogar reicht, wenn man von neun wichtigen Stimmen fünf für sich gewinnen kann.)

Wahlentscheidend ist stattdessen, wer die meisten Wahlmännerstimmen auf sich vereinigen kann. Diese Stimmen erringt man durch Siege in den einzelnen Bundesstaaten, wobei in fast allen Staaten eine uneingeschränkte Winner-take-all-Regel gilt: Das heißt wer die meisten Stimmen in einem Staat gewinnt, bekommt aus diesem Staat alle Wahlmännerstimmen. Das Wahlmännerkollegium besteht aus 538 Personen. Gewählt ist, wer 270 Stimmen erhält. Doch genug des Vorgeplänkels: Wohin deuten nun die Umfragen in den Staaten?

Kurz gesagt deuten sie daraufhin, dass Barack Obama eine wesentlich bessere Chance hat, Präsident zu werden, als sein Vorgängerkandidat John Kerry. Das liegt nicht etwa daran, dass er landesweit heute besser dastünde, als es Kerry seinerzeit tat. Auch der einschläfernde Redner aus dem schönen Boston führte fast den gesamten Sommer 2004 vor George W. Bush in den landesweiten Umfragen. Der Unterschied liegt an anderer Stelle: Obama ist in wesentlich mehr Staaten wettbewerbsfähig, als Kerry es war.

Die Umfragen zeigen, dass Obama sich realistischerweise Hoffnungen machen kann, 13 Staaten zu gewinnen, die 2004 noch an Bush gingen (Florida, North Carolina, Virginia, Ohio, Indiana, Iowa, Missouri, South Dakota, North Dakota, Montana, Colorado, New Mexico, Nevada). Im Gegenzug kann McCain maximal auf fünf Kerry-Staaten hoffen (New Hampshire, Pennsylvania, Michigan, Minnesota und Oregon). Und wirklich aussichtsreich scheinen davon nur New Hampshire und Michigan.

Was das heißt ist klar: Da 2008 weitaus mehr Bush-Staaten als Kerry-Staaten gefährdet sind, an die andere Seite zu fallen, geht Obama mit einem deutlichen Vorsprung an ungefährdeten Staaten in die Wahl. Summiert man die Wahlmännerstimmen der sicheren Obama-Staaten, kommt man auf 183. Zählt man die fast sicheren Staaten Pennsylvania, Minnesota und Oregon hinzu, sind es sogar 220. Sicher an McCain gehen dagegen nur 141. Damit sind Obamas Siegchancen bei einer knappen Wahl einfach höher. McCain müsste wesentlich häufiger das Glück haben, dass ein knapper Staat zu seinen Gunsten ausgeht.

---

(Morgen: Die VPs)

Donnerstag, 24. Juli 2008

Eintrittskarten werden nicht benötigt

Geträumt, bei der Obama-Rede gewesen zu sein. Der Senator versuchte, die ganze Ansprache auf Deutsch zu halten, aber seine Worte ergaben keinen Sinn und man verstand ihn nicht. Das Berliner Publikum rief ihm verärgert zu, er solle Englisch reden. Konsterniert brach er die Rede ab und versprach, gleich auf Englisch weiterzumachen. Doch auf seine Rückkehr warteten wir vergeblich.

Donnerstag, 26. Juni 2008

Rüstü

"Rethy weiß inzwischen, eine gefühlte Viertelstunde bevor das Bild eintrifft, schon, was passiert. Das ist nicht schön. Es wird nicht schöner dadurch, dass es ausgerechnet Rethy ist, der vorher etwas sieht als man selbst. Man ist das ja nicht unbedingt gewöhnt in dieser Form." - Der großartige 11Freunde-Liveticker. (War zu lang für Twitter, deshalb nach bald zwei Monaten mal wieder hier.)

... older stories